Фрески древних церквей Пьемонта

Марко Пиккат

Укоренение иконографического образа Пресвятой Троицы было твёрдым ответом Церкви савеллианству (от Савелия, одного из главных зачинщиков), еретическому течению христианской мысли, возникшему во II веке. Его сторонники утверждали, что в Пресвятой Троице Отец, Сын и Святой Дух – это не три реально отличающиеся друг от друга лица, а всего лишь разные способы проявления и действия одной и той же Божественной Персоны. Трудность понимания этой великой тайны и необходимость её распространения заставили иконографию пройти долгий и многообразный путь, который не всегда был прямым. В итальянском Пьемонте изображения Пресвятой Троицы получили широчайшее распространение, оставив средневековые фрески, представляющие особый культовый и художественный интерес.

Абсолютно лишённая каких-либо элементов внешнего декора, аскетичная деревенская церквушка в окрестностях Салуццо, в Скарнафиджи, в провинции Кунео, восходящая еще к началу 1200 года, сохраняет необычное свидетельство: в этом уединенном и ветхом здании можно увидеть целых три иконографических изображения Пресвятой Троицы, и все они несут на себе черты так называемой народной живописи, представляя собой различные попытки визуализировать тайну, которая как таковая не может быть понята.

Фрески Скарнафиджи, безусловно, не уникальны, но вместе с тем их одновременное нахождение там делает этот комплекс редким и важным.

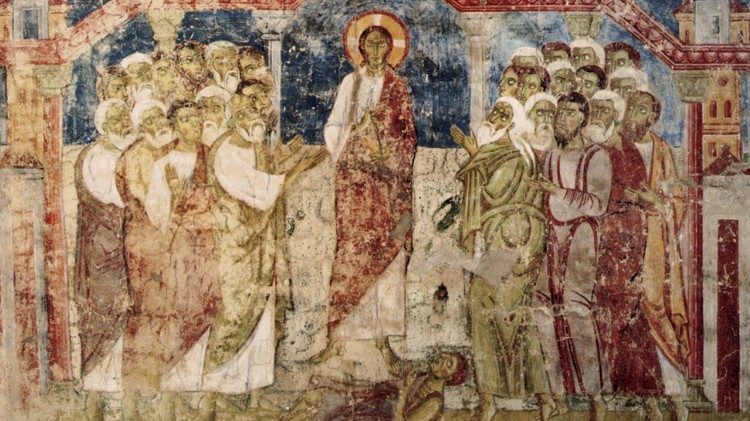

Первая и самая важная из сцен, называемая «престол благодати» (из Послания к Евреям), находится в центре апсиды над изображением группы апостолов. На этой фреске Бог-Отец поддерживает Крест Сына, обессиленного муками страстей, в то время как Святой Дух в виде голубя чётко выделяется рядом с крестообразным нимбом, окружающим наклонённую голову Христа. Этот сложный рисунок, построенный при помощи наложения трёх разных изображений, воспринимается как визуализация молитвы, с которой христиане начинали и начинают каждую литургию. В самом деле, эта фреска давала возможность не только узреть имя Бога и размышлять о нем, но и вступать в прямые отношения с тремя Лицами, отдельными и соединёнными, с перспективой, связывавшей небо и землю.

Вторая тринитарная фреска церкви воспроизводит образ Пресвятой Троицы внутри сцены Благовещения, занимая всю триумфальную арку центрального нефа. Пресвятая Дева изображена на правой арке, где она стоит коленопреклоненная в молитве, а на противоположной стороне Ангел Господень сообщает Ей божественную весть. Тема Непорочного зачатия переплетается здесь с классической сценой Благовещения, объединяющей время прихода Архангела со временем пришествия Святого Духа. От Бога Отца, изображённого в миндалевидном овале в самой высокой точке арки, с лицом, обращенным к Деве, изливается мощный поток света, внутри которого находится Младенец в вертикальном положении, а рядом с Непорочной Девой парит Святой Дух в виде голубя. Эта сцена была задумана, чтобы визуализировать участие трёх лиц Пресвятой Троицы в тайне Воплощения и роль Девы Марии как Матери Церкви. Несмотря на то, что фреска сохранилась лишь фрагментарно, она несёт в себе чётко различимое и однозначное послание, засвидетельствованное также в других сельских часовенках на той же территории.

Третья тринитарная фреска представляет собой иллюстрацию стихов Афанасьевского Символа веры: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem (...). Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. Quicumque vult, Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. - Всякий, желающий спастись, должен прежде всего иметь всеобщую [кафолическую] христианскую веру (…). Всеобщая же вера заключается в том, что мы поклоняемся единому Богу в Триединстве и Триединому в Едином Божестве. Каков Отец, таков же и Сын, и таков же Дух Святой. Расположенная на левой стене, фреска содержит частично сохранившееся изображение трёх одинаковых мужских фигур, благословляющих правой рукой и сидящих рядом друг с другом на одной скамье. Все трое покрыты одним большим плащом, который обёртывает их целиком, закрываясь спереди, как бы соединяя их в единое тело. Источник рисунка находится в эпизоде появления трёх ангелов Аврааму (Быт 18,1-10), который был уже истолкован Оригеном, Амвросием Миланским и Бедой Достопочтенным как тринитарное откровение. Выбор этой последней сцены, поставленной таким образом, чтобы максимально облегчить обозрение со стороны верных, следует рассматривать в знаке радушия и гостеприимства, - точно так же, как поступил Авраам, когда явился ему Господь у дубравы Мамре.

Подобные изображения часто встречаются на этой же территории на фасадах зданий первых пьемонтских сообществ, названных в честь Пресвятой Троицы. Например, в старинном доме милосердия в Мелле, где по сей день можно видеть хорошо сохранившуюся фреску с Пресвятой Троицей, приписываемую братьям Бьязачи ди Буска или в Россане (в Валле Варайта): это места приюта и помощи бедным, больным и нуждающимся.

Однако иконография с тремя идентичными лицами также становилась источником споров, доктринальной двусмысленности и толкований, граничащих с ересью, и по этой причине она была объектом осуждения и запрета со стороны Тридентского собора. Тем не менее, такие изображения в древних пьемонтских приходских церквах почти никогда не уничтожались, если только это не случалось по естественным причинам, когда фреска приходила в негодность и осыпалась от времени. Они по-прежнему видны во многих уединённых и одиноких горных и деревенских церквушках и часовенках в регионе, неизменно поражая посетителей своей уникальностью и волнующим обаянием. Три фигуры в одной, три одинаковые и отдельные фигуры, три фигуры, сидящие бок о бок, смотрящие, благословляющие, улыбающиеся, таинственные и полные жизни, - все это попытки слабого человеческого ума увидеть тайну Пресвятой Троицы и проникнуть в неё, ибо, как утверждал святой Августин в труде De Trinitate, «саму природу или субстанцию, или сущность, или каким бы другим именем не называлось то, что есть Бог, нельзя увидеть телесным образом. Поэтому следует считать, что посредством подвластного [Богу] творения не только Сын или Святой Дух, но и Отец мог дать смертным чувствам знак о Себе телесным образом или подобием. Природа Бога невидима, но три Лица могут проявляться через чувствительные символы».