Unser Sonntag: Gottes Liebe kennt keine Grenzen

P. Dr. Norbert Johannes Hofmann

Mt 15,21-28

Als Bittsteller aufzutreten fällt manchem nicht leicht, denn als „freie Menschen“ wollen wir doch selbständig und unabhängig sein, uns selbst die Dinge leisten können, die wir brauchen oder uns anschaffen wollen. Zum Bettler vor anderen zu werden, kann als demütigend und erniedrigend empfunden werden.

Man muss sich ja gleichsam unter die Macht dessen stellen, den man bittet, ist auf seine Gunst und Barmherzigkeit angewiesen. Und wenn dann die ausgesprochene Bitte im ersten Moment noch abgelehnt wird, dann ist man nicht nur enttäuscht und verärgert, sondern überlegt sich, woran es gelegen hat, dass die Bitte abgelehnt wurde. Vielleicht entstehen Selbstzweifel oder die Einschätzung der Sachlage ändert sich, und man überlegt, wie man sich anders behelfen könnte.

Krankheit galt als Geschick

Im heutigen Evangelium handelt es sich um eine derartige Situation, die Bittstellerin ist eine kanaanäische Frau, die sich mit einem für eine Mutter verständlichen Anliegen an Jesus wendet: Ihre Tochter ist krank, sie wird von einem Dämon gequält. Diese Szene spielt im Gebiet von Tyrus und Sidon, wahrscheinlich im obergaliläischen Teil des Jordangrabens, der schon am Rand des jüdischen Siedlungsraumes liegt. Die Frau, eine Kanaanäerin, ist klar als Heidin definiert, die nicht zum auserwählten jüdischen Volk gehört. Von ihrer Tochter weiß man nur, dass sie von einem Dämon besessen ist. Zur Zeit Jesu wurde Krankheit im allgemeinen nicht als eine zu behebende Dysfunktion des Körpers betrachtet, sondern als ein von Gott verhängtes oder von dämonischen Kräften gewirktes Geschick. Die Kranken hofften dann meistens auf Heilung durch das Gebet, die Fürbitte oder wundertätiges Wirken.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie diese Frau Jesus anspricht: „Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids!“ (Mt 15,22) Im Griechischen steht hier „Kyrie eleison“ und der christologische Hoheitstitel „Sohn Davids“. Das „Kyrie eleison“ kennen wir aus dem Anfang der Messe: Es ist ein Bekenntnisruf zu Jesus Christus als dem Herrn. An Könige und Machthaber wird normalerweise in der Antike dieser Ruf gerichtet: Sie sollen Erbarmen zeigen und zur Hilfe bereit sein. In der griechischen Version des Alten Testaments wird Gott selbst als „Kyrios“ bezeichnet, so dass dieser Titel auf Jesus angewandt bedeutet, dass ihm nicht nur menschliche, sondern auch göttliche Qualitäten zugemessen werden. „Sohn Davids“ hingegen verweist auf seine Königswürde und darauf, dass er für den Messias Israels gehalten wird, denn auch dieser, der am Ende der Zeiten erwartet wird, kann genauso angesprochen werden.

Jesus konzentriert sich auf das Volk Israel

Eine Heidin also erkennt in Jesus mehr als einen Menschen, und dennoch reagiert er nicht, denn es heißt ganz kurz: „Jesus aber gab ihr keine Antwort“ (Mt 15,23). Scheinbar wird ihre Bitte nicht erhört, abgelehnt, völlig ignoriert. Erst als die Jünger ihn drängen, rechtfertigt er sich für sein Verhalten: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt“ (Mt 15,24). Ein schroffes und abweisendes Wort, das den Grund der Ablehnung klar benennt: Jesus grenzt die Heiden bei seiner Mission bewusst aus, verkündet den Anbruch des Reiches Gottes nur für „die verlorenen Schafe“ Israels. Es ist auch tatsächlich so, dass Jesus in seinen engeren Jüngerkreis der Apostel nur Juden beruft, letztendlich die Grenzen der jüdischen Gebiete nie überschreitet und sich ganz und gar auf das auserwählte Volk Israel konzentriert. Die Jesus-Bewegung, die allmählich um ihn herum entstand, kann als rein innerjüdisches Phänomen betrachtet werden, die ersten Christen waren Juden, die ihn als den Messias Israels und Sohn Gottes bekannten, dennoch aber voll und ganz am jüdischen Glaubensleben teilgenommen haben.

Der Geist Gottes führte über die Grenzen des Judentums hinaus

Erst durch Paulus und andere Christen aus der Urkirche wurde das Christentum auch für Heiden salonfähig gemacht, so dass die Kirche der ersten Zeiten aus den so genannten Judenchristen und Heidenchristen bestanden hat. So ergibt sich die Frage, ob der historische Jesus ursprünglich nicht missverstanden worden ist, wenn sich die Urkirche über den Rand des Judentums hinein in das Heidentum begibt. Dazu antwortet die Entwicklung der Urkirche in der Apostelgeschichte, dass der Geist Gottes die Jünger selbst dazu geführt hat, die Grenzen des Judentums zu überschreiten und die Botschaft Christi in die ganze Welt hineinzutragen.

Jesus lässt seine Jünger nicht als Waisen zurück (vgl. Joh 14,16-18), sondern sendet ihnen seinen Geist, damit sie durch ihn geleitet werden. Das Christentum entwickelt sich in der Dynamik des Geistes Gottes hinein in die Völkerwelt und kann sich letztlich in jeder Kultur eine Heimat schaffen, es sprengt von sich aus den Rahmen des Hebräisch sprachigen Judentums. Die erste Kultur, in die es gelangt und „inkulturiert“ wird, ist der zur damaligen Zeit vorherrschende und alles beherrschende Hellenismus, also der Geist und die Lebensauffassung der Griechen. Bis fast noch ins 3. Jahrhundert n. Chr. sind alle wichtigen philosophischen und theologischen Schriften in Griechisch verfasst (so auch das Neue Testament), es ist die Sprache schlechthin, vergleichbar heute mit dem Englischen.

Die Heidin erkennt Jesu göttliche Qualität...

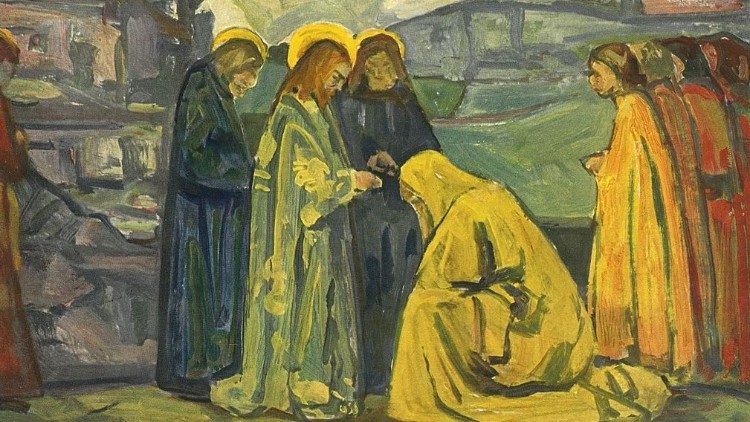

Aber schauen wir zurück, wie Jesus sich nun gegenüber dieser kanaanäischen Frau tatsächlich verhält, die seine Zurückweisung damit beantwortet, dass sie vor ihm niederfällt und ihn noch einmal eindringlich um seine Hilfe bittet. Das Niederfallen ist hier nicht nur eine Geste der demütigen Bittstellung, sondern hat aufgrund des vorher erwähnten Hoheitstitels für Jesus Anbetungscharakter. Eine Heidin fällt vor Jesus in einer Anbetungsgeste nieder, anerkennt gleichsam seine göttliche Qualität. Dennoch lässt sich Jesus zunächst nicht erweichen und antwortet in der gleichen Weise abweisend wie zuvor: Man soll das Brot den Kindern nicht wegnehmen, um es den Hunden vorzuwerfen. Mit den „Kindern“ sind natürlich die Israeliten gemeint, und die Bezeichnung der anderen als „Hunde“ nimmt hier eine ganz und gar negative Konnotation ein, denn im Judentum gelten bis heute die Hunde als unreine Tiere. Wie reagiert nun die Frau? Sie könnte beleidigt die Flucht ergreifen. Tut sie aber nicht! Sie lässt sich nicht beirren, insistiert auf ihr Anliegen und bleibt bei Jesus. Mehr noch: Sie akzeptiert Jesu Argumentation, demütigt sich selbst und meint, dass doch auch die Hunde die Brotreste bekommen, die vom Tisch ihrer Herren zu Boden fallen.

...und appelliert an sein Erbarmen

Sie anerkennt Jesu Priorität, zu den Seinen gesandt zu sein, appelliert aber an Jesu Erbarmen und Großmut, auch für die Heiden dazu sein. Das gilt Jesu als untrüglicher Glaubensbeweis: „Frau, dein Glaube ist groß“ (Mt 15,28). Und er gewährt ihr die vorgetragene Bitte, so dass ihre Tochter genau von dieser Stunde an geheilt ist.

Was können wir nun aus dieser Geschichte lernen und mitnehmen, die wir heute in einer ganz anderen geschichtlichen Situation stehen? Der Kernsatz ist ganz einfach: „Vor Jesus kommt es nicht auf die Herkunft an, sondern auf die Größe des Glaubens“. Ihm sind alle willkommen, die ihn als den gekommenen und am Ende der Tage kommenden Herrn der Geschichte anerkennen, die ihr Vertrauen auf ihn allein setzen und daher in ihrer Not um seine Hilfe bitten. Und wir dürfen ihn wirklich in allen unseren Anliegen angehen, auch mit einer gewissen Ungeduld und Eindringlichkeit, sind gehalten im bittenden Beten trotz aller Abweisung nicht nachzulassen.

An ihn glauben, meint, sich ganz an ihm festzumachen und von ihm her alles zu erwarten. Der christliche Glaube meint nicht in erster Linie ein Für-Wahr-Halten bestimmter Glaubenssätze und Dogmen, sondern die lebendige Beziehung zu Christus als dem, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung neues, unverbrüchliches und ewiges Leben erworben hat. Er kennt jede menschliche Not, weil er selbst als gebrechlicher Mensch – wie wir – gelebt und gelitten hat, weiß um unsere Bruchstückhaftigkeit und Vorläufigkeit. Als Christen sind wir zudem eingeladen, nicht nur für die im Gebet einzustehen, die uns nahe sind, zu unserem eigenen Lebenskreis gehören oder mit denen wir uns aufgrund einer ähnlichen Lebenseinstellung verbunden fühlen.

Bittgebet für alle - auch Nichtchristen

Wir sollten vielmehr in unserem Bittgebet auch an die denken, die im weltanschaulichen Sinn fern von uns sind und als Nicht-Christen in den anderen Religionen genauso an einer besseren Welt mitarbeiten. In der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils Nostra aetate kommt zum Ausdruck, wie wir „diese anderen“ sehen sollten: „Die katholische Kirche lehnt nichts von alldem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selbst für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl der Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“ (Nostra aetate, Nr. 2). Letztlich geht es doch darum, dass wir alle vor unserem Schöpfer stehen, füreinander einstehen und zum Wohl der ganzen Menschheit zusammenarbeiten. Gottes Liebe kennt keine Grenzen, sie schließt niemanden aus, ganz gleich woher er kommt und welche Lebenseinstellung ihn prägt.

(radio vatikan - claudia kaminski)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.